【國企改革深化提升行動系列報道】多維發力,釋放科技人才磁場效應

發布時間:

2025-06-06

來源:

作者:

黨的二十屆三中全會提出:“要深化科技體制改革,深化人才發展體制機制改革。”科技人才是人才隊伍的生力軍,也是推動企業發展的新鮮血液。近年來,安徽國風新材料股份有限公司黨委(以下簡稱“國風新材黨委”)持續深化國有企業深化改革提升行動,堅持為科技人才“蓄力賦能”,切實放權賦能,完善人才制度,搭建高端科研載體,落實激勵保障,推動科技人才競相創新、勇攀高峰,實現人才與產業“雙向奔赴”。

堅持以勵促破,落實機制革新激發科技人才活力

國風新材黨委始終將人才工作放在突出位置,大力實施“人才強企”戰略,著力打造一支在關鍵技術研發及產業化轉化方面具有豐富實踐經驗的技術研發團隊,成為公司創新發展的中堅力量。

不斷優化頂層設計,編制了《技術創新發展規劃(2024年—2026年)》,搭建起“1+3+4+N”研發體系,明確了技術創新的路線圖和施工圖。同時,修訂《2024—2025年人力資源規劃》,推出“1433”人才發展戰略,構建起完善的制度保障體系,強化人才引進與培育。

完善創新生態,切實放權賦能,不斷提升科研效率與團隊活力。秉承讓經費為人的創造性活動服務的原則,公司先后印發《研發項目管理細則》《研發經費核算管理細則》《技術創新專項經費管理辦法》《技術創新獎勵辦法》等制度,著力破解經費管理使用中的難點、堵點,明確了公司技術帶頭人在技術路線的選擇和項目立項上有自主權,同時也擁有對研發資金的調度權且不受其他因素干擾的權利,不斷激發與釋放科研人員的創新潛力,保障技術人員潛心鉆研、全力攻關。

建立多元化科技人才激勵機制。不斷完善人才職業發展晉升雙通道、職務提升、學術榮譽稱號等晉升機制與渠道,并在原有薪酬結構中增設“技能工資”單元,直接與職業發展通道層級掛鉤,不斷健全科技人才職業生涯發展的長效服務機制,讓科技人才專心專注于研發,為推動建設原創技術策源地提供智力支持和人才保證。公司職業發展通道認證向研發崗位傾斜,2023年-2024年,88%的研發人員通過認證提高了薪酬待遇,大幅提升員工的滿意度,研發人才流失率比2022年下降70%。通過修訂《安徽國風新材料股份有限公司研發人員績效管理細則》,不斷完善項目進度獎、科技成果轉化獎等激勵機制,2023年—2024年共兌現項目進度獎77.27萬元,兌現科技成果轉化獎2個,進一步激發了研發人員的工作積極性。

堅持引育并進,構建創新平臺提升科研實力

國風新材積極搭建高端科研載體,積極發揮重大創新平臺、高新 技術企業“磁場”作用,持續引進海內外“高、精、尖”人才,成功獲批國家級博士后科研工作站,持續強化基礎研究能力,提升科研實力。

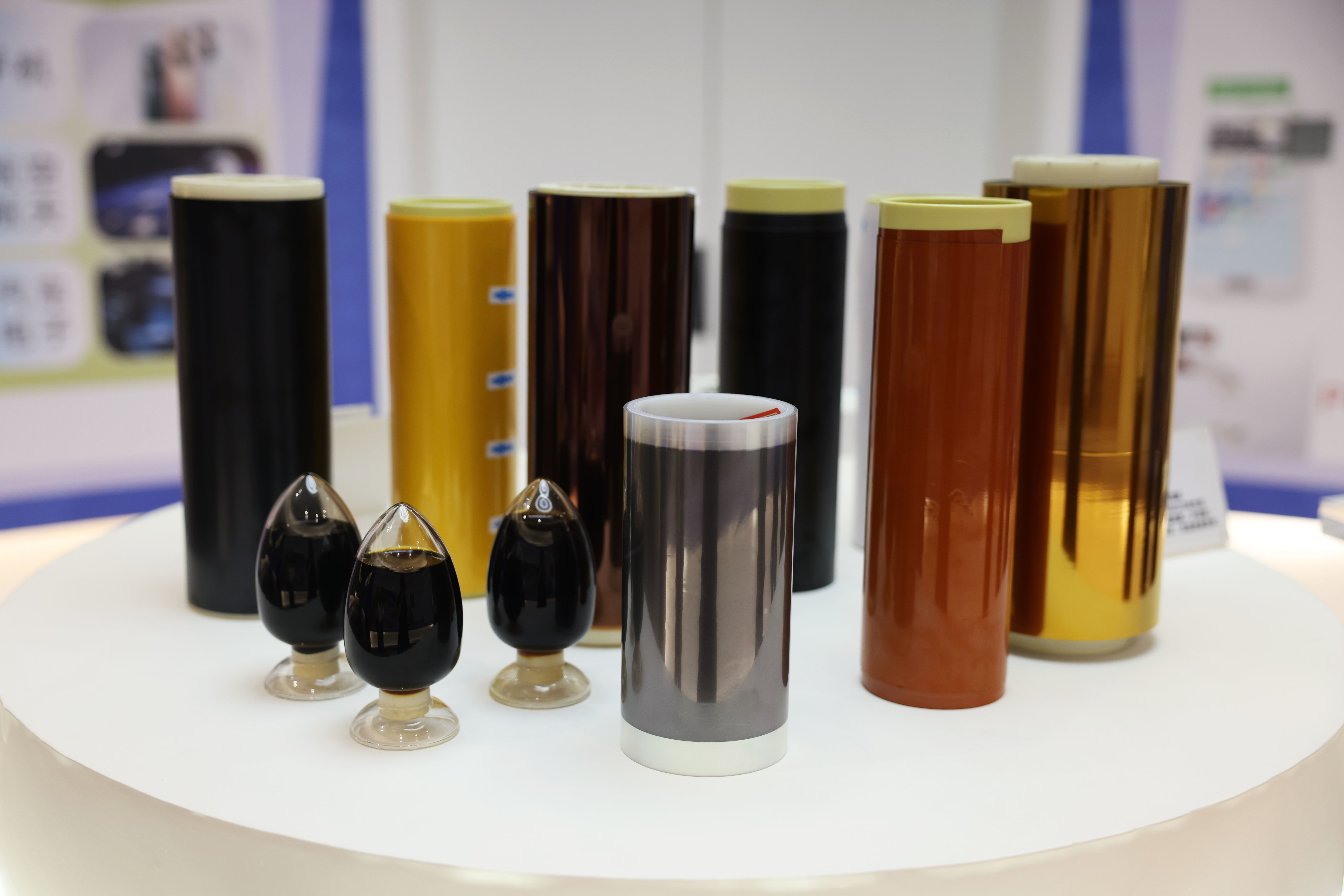

積極構建產學研用深度融合的創新平臺,與高校、科研機構建立緊密合作關系,不斷在科技成果轉化過程中協同培養產業發展所需的研發、技術及管理人才。對標市場前沿技術,公司持續推進與中科大聯合實驗室共建,加速“芯屏”領域先進聚酰亞胺材料研發;加大與哈工大無錫新材料研究院在光學級功能聚酯母料聯合研發;積極與高校科研院所及產業鏈上下游企業開展產學研用合作,持續推動技術創新與成果轉化。

同時,公司獲合肥市總工會授牌成立“史恩臺創新工作室”,工作室以“師帶徒”為抓手,采取一對一或一對多的帶教培養模式培養了13名研發員及30余名技能人才,為公司創新創效發展蓄積了強大動能。其中“高導熱石墨膜用聚酰亞胺碳基膜研發團隊”被認定為安徽省“115”產業創新團隊。

堅持研用結合,促進人才與產業“雙向奔赴”

人才是產業布局的核心驅動力。國風新材通過吸引和培養技術類專業人才,圍繞合肥市“芯屏汽合”“急終生智”產業發展戰略,不斷加快先進基礎材料、關鍵戰略材料、前沿新材料產業布局。

加速推進重點項目。投資建設“年產10億平米光學聚酯基膜”項目;配套投資建設“年產12000噸光學級聚酯功能材料研發與產業化項目”,解決光學膜上游原材料“卡脖子”問題。持續加大聚酰亞胺項目投資,投資建設新型柔性電子用聚酰亞胺膜材料項目。投資建設安慶新能源材料項目及汽車模塊化智能化生產智能制造項目,搶抓新能源汽車“首位產業”發展機遇。

持續突破關鍵材料國外技術壁壘。公司成立聚酰亞胺薄膜研發團隊,掌握了前驅體聚酰胺酸合成、凝膠成膜及亞胺化等關鍵技術,成功打破國外技術封鎖,多款產品實現國產化替代。2024年以來,公司新增發明專 利30項,獲省級新產品認定5項,其中,“5G通訊用高導熱聚酰亞胺碳基膜”被納入《合肥市“三新”產品推廣應用目錄》。公司入選安徽省首批原創技術策源地重點企業,成為合肥市屬國企中唯一獲此資質的企業。

展望未來,國風新材將堅定不移地深化改革創新、強化人才戰略、推進機制革新。以科技為先導,以人才為支撐,以機制為保障,持續提升公司的核心競爭力,為新材料產業的升級貢獻更多的智慧和力量。

掃碼查看手機網站